摘要:一则关于父母谈及女儿被送养长达37年的新闻引起社会关注。据专业数据解释,送养行为涉及多方面定义和规定。对此事件,女儿拒绝认亲引发了广泛讨论。具体情况尚待进一步了解和澄清。对于此类问题,需要深入了解相关法律法规和社会背景,以做出明智的判断和决策。

本文目录导读:

父母谈“女儿被送养37年拒认亲”现象:深度解析与专业的数据定义

近年来,社会中出现了一种令人深思的现象——女儿被送养多年后拒绝认亲,这种现象涉及家庭关系、情感认同、社会心理等多个层面,引发了社会各界的广泛关注,我们将从父母的角度,结合专业数据解析,深入探讨这一现象,以期为社会各界提供有益的参考。

女儿被送养现象的背景

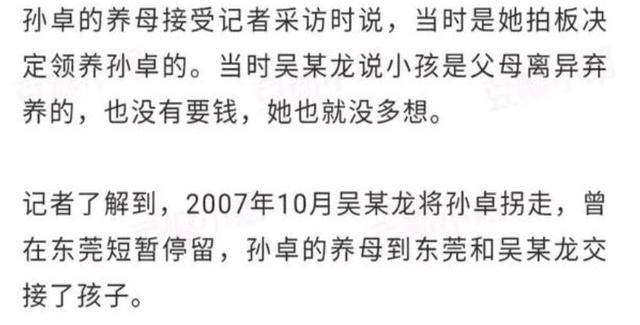

在中国传统文化中,由于种种原因,如家庭贫困、子女众多等,有时会出现将孩子送养给他人的情况,这些孩子在被送养后,往往面临着与原生家庭断裂的情感纽带,需要在新环境中重新建立生活,在这个过程中,孩子们的心理状态和情感认同会受到极大的影响。

女儿被送养37年拒认亲的现象

女儿被送养37年后拒绝认亲,是一种较为突出的现象,这些女儿在成长过程中,可能已经形成了新的家庭关系,建立了稳定的情感认同,在面对亲生父母时,她们可能会感到无所适从,难以接受现实,由于时间间隔过长,双方的生活经历和人生轨迹已经发生了巨大的变化,使得认亲变得异常困难。

专业数据解析

针对这一现象,我们可以从专业数据的角度进行分析,据相关调查显示,被送养子女在成年后拒绝认亲的比例较高,这其中,送养时的年龄、送养原因、双方的情感联系等因素都会对子女的认亲态度产生影响,社会心理学的研究也表明,个体的自我认同和情感归属是一个长期形成的过程,受到家庭、社会、文化等多种因素的影响,女儿在被送养后拒绝认亲的现象,需要从多个角度进行深入剖析。

深度解析

从父母的角度来看,女儿被送养后拒绝认亲无疑是一种巨大的心理打击,他们可能会感到失落、悲伤、愤怒等多种情绪,我们也应该理解女儿的困境和矛盾,她们在成长过程中,可能已经形成了稳定的自我认同和情感归属,难以在短时间内接受亲生父母的存在,她们也需要面对新的家庭关系和生活环境,难以轻易割舍已有的情感纽带。

在面对这一现象时,我们需要尊重女儿的选择和感受,父母也应该反思自己的行为和决策,认识到送养行为对女儿可能产生的心理影响,社会各界也应该关注这一现象,加强家庭关系的研究,为类似家庭提供心理支持和帮助。

建议与措施

1、加强家庭教育:父母应该树立正确的育儿观念,重视孩子的情感需求,尽量避免送养行为。

2、建立良好的沟通机制:双方应该建立坦诚的沟通机制,尊重彼此的感受和选择,逐步建立联系和信任。

3、提供心理支持:社会各界应该为类似家庭提供心理支持和帮助,帮助家庭成员度过难关。

4、加强研究:学术界应该加强家庭关系、社会心理等方面的研究,为解决问题提供理论支持和实践指导。

女儿被送养37年拒认亲的现象,是一个涉及家庭关系、情感认同、社会心理等多个层面的复杂问题,我们需要从多个角度进行深入剖析,理解双方的困境和矛盾,我们也应该加强家庭教育、建立沟通机制、提供心理支持等措施,为类似家庭提供帮助和支持,希望通过今天的讨论,能够为社会各界提供有益的参考和启示。

鲁ICP备18003477号-1

鲁ICP备18003477号-1 鲁ICP备18003477号-1

鲁ICP备18003477号-1

还没有评论,来说两句吧...